Setelah kemarin seharian hanya berjalan-jalan di Osaka, hari ini tibalah saatnya berkunjung ke Kobe—kota pelabuhan yang selalu menawarkan kejutan kecil, mulai dari lanskapnya yang terjal hingga keberadaan masjid tertua di Jepang. Hari sudah menjelang siang ketika kami meninggalkan apartemen dan memesan taksi Go menuju Stasiun Jūsō. Kali ini kami tidak ke Stasiun Nishinakajimaminamigata seperti hari-hari sebelumnya, karena dari Jūsō tersedia jalur Hankyu Line yang langsung menuju Kobe.

Begitu turun dari taksi, kami berjalan sekitar lima puluh meter melewati jalur pedestrian menuju pintu masuk stasiun. Di depan gate, saya sempat membeli satu kartu ICOCA karena hanya memiliki tiga kartu PASMO yang dibeli di Tokyo beberapa tahun lalu. Dengan kartu ini, perjalanan terasa jauh lebih praktis—bebas naik transportasi umum dan berbelanja di kombini selama saldo masih mencukupi, tanpa harus repot membeli tiket setiap kali.

Stasiun Jūsō tampak biasa saja, tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu ramai. Gedungnya sederhana, nyaris tanpa kesan istimewa. Awalnya saya mengira Jūsō hanyalah nama kawasan, sampai mata saya tertumbuk pada huruf kanjinya. Baru di situ saya sadar bahwa Jūsō berarti “tiga belas”—angka yang dalam bahasa Korea dan Hokkian dikenal sebagai chapsa. Dalam kanji, angka ini mudah diingat: gabungan lambang sepuluh berupa tanda palang dan angka tiga yang digambarkan dengan tiga garis horizontal. Entah kenapa, angka itu justru mengingatkan saya pada permainan kartu dengan dek remi atau poker—sebuah asosiasi yang sama sekali tidak ilmiah, tapi muncul begitu saja.

Tidak lama menunggu, rangkaian kereta berwarna cokelat tua memasuki peron. Dari luar, bentuknya mengingatkan pada kereta Jabodetabek, hanya interiornya lebih rapi, lebih elegan, dan penumpangnya jauh lebih tertib. Kami naik Hankyu Kobe Line Limited Express, yang hanya berhenti di beberapa stasiun seperti Tsukaguchi, Nishinomiya-Kitaguchi, Shukugawa, Okamoto, dan Rokko. Kereta melaju tenang, membawa kami perlahan meninggalkan Osaka yang gemerlap menuju Kobe yang terasa lebih lembut. Sekitar tiga puluh menit kemudian, kami tiba di Sannomiya—simpul besar kota pelabuhan yang selalu dipenuhi arus manusia.

Stasiun Sannomiya cukup besar dan ramai, tetapi tetap memancarkan nuansa vintage. Tujuan siang itu adalah Nunobiki Herb Garden, sehingga kami harus berganti ke Kobe Subway menuju Shin-Kobe. Hanya satu stasiun sebenarnya, tetapi proses mencarinya sedikit merepotkan. Berbeda dengan Stasiun Namba di Osaka yang penuh petunjuk arah, di sini kami justru sempat kebingungan. Kami berkeliling stasiun dan malah bertemu deretan restoran Kobe Beef yang menggoda. “Nanti malam sebelum pulang ke Osaka kita makan di sini,” celetuk anak saya sambil menunjuk papan nama yang menyala terang.

Kami terus berjalan hingga tiba di sebuah plaza modern dengan air mancur, pepohonan rindang, dan patung abstrak besar dari batu serta logam, berlatar gedung-gedung tinggi. Pintu menuju Subway tetap belum kami temukan sampai akhirnya kami bertanya pada sepasang remaja yang dengan ramah mengantar kami ke sebuah lift yang letaknya agak tersembunyi. Dari situ, perjalanan kembali terasa mudah. Hanya satu stasiun, dan kami sudah tiba di Shin-Kobe, disambut petunjuk arah menuju Herb Garden yang jauh lebih jelas. Mengikuti panah demi panah, kami sampai di Hotel ANA Crowne Plaza, dan tak lama kemudian pintu masuk ropeway pun terlihat.

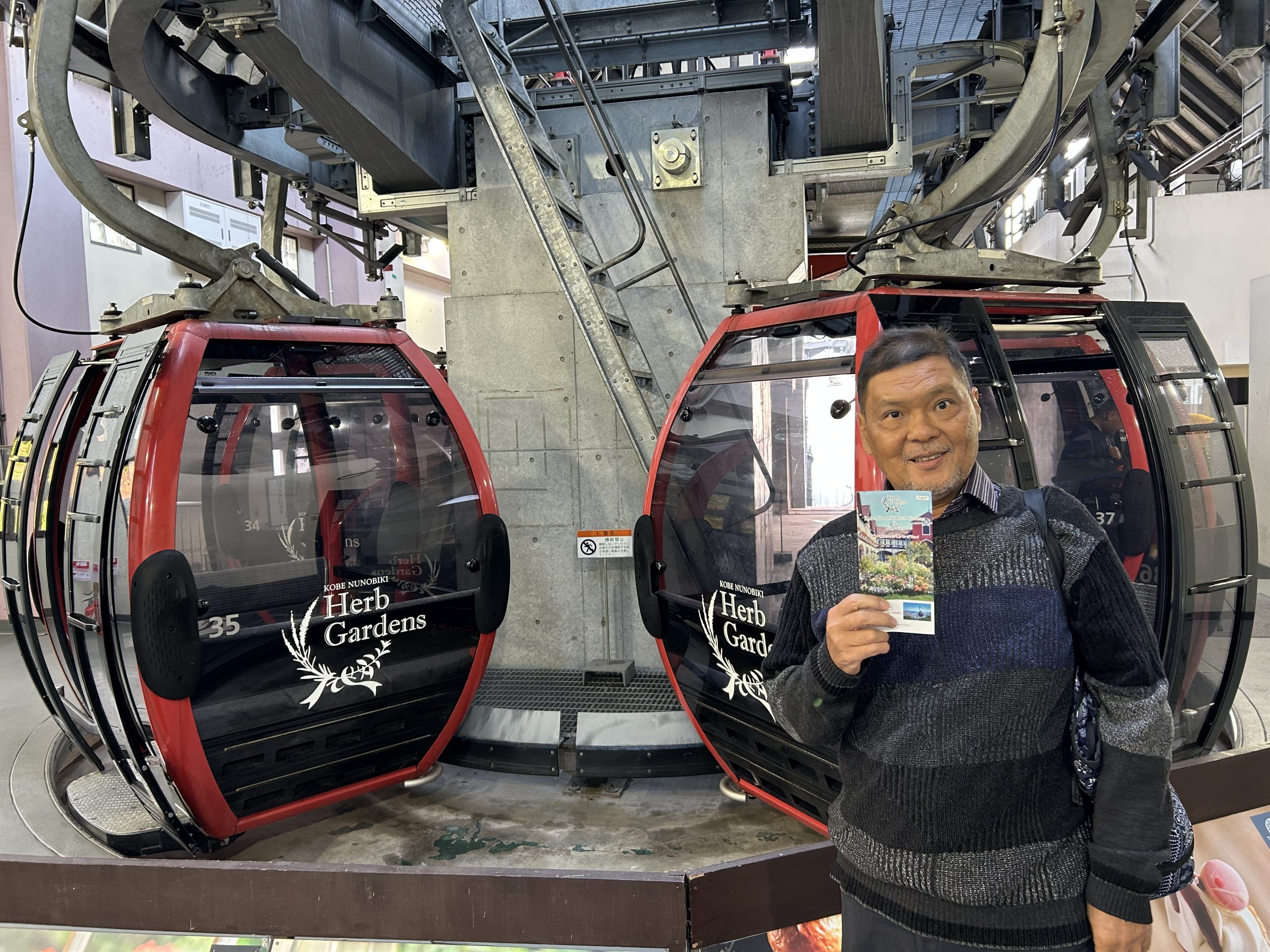

Harga tiket ropeway pulang-pergi adalah 2.800 yen, sedikit lebih mahal karena sudah masuk periode Natal dan Tahun Baru. Tiket saya beli lewat aplikasi Trip; cukup menunjukkan QR code di ponsel, lalu ditukar dengan tiket fisik.

Kereta gantung bergerak naik perlahan, membuka pemandangan kota Kobe seperti diorama. Atap rumah tampak tersusun rapi, jalanan meliuk lembut, dan bayangan pelabuhan mengintip dari kejauhan. Ada dua stasiun di jalur ropeway, dan kami memilih langsung naik ke puncak. Begitu tiba, suasana berubah total. Dekorasi Natal menyambut di setiap sudut: pohon cemara kecil, lampu warna-warni, dan bangunan restoran bergaya Jerman yang berdiri anggun, diiringi alunan musik Natal yang lembut. Meski kalender masih November, rasanya seperti sudah berada di penghujung Desember.

Langit sedikit berawan, tetapi plaza kecil itu terasa hangat oleh ornamen merah dan hijau. Sebuah struktur silinder gelap menyerupai cerobong asap berdiri di satu sisi, sementara menara jam bata merah di belakangnya menambah nuansa Eropa yang kental. Meja-meja berhias pita terisi pengunjung yang menikmati kopi, sup, atau sekadar mengabadikan suasana.

Kami memilih duduk di salah satu meja, memesan kopi hangat dan makanan kecil. Kopi terasa lebih nikmat dari biasanya—mungkin karena udara dingin pegunungan, atau mungkin karena pemandangan di depan mata membuat waktu berjalan lebih lambat. Kota Kobe tampak seperti lukisan yang sengaja dipajang sore itu: gedung-gedung modern berjajar rapi, pelabuhan terlihat sebagai titik-titik putih, dan hutan Gunung Rokko memeluk kota dari kejauhan. Tanpa banyak bicara, kami menikmati tiap seruput dalam keheningan yang nyaman.

Setelah tubuh cukup hangat, kami berkeliling area puncak. Taman-taman kecil tertata rapi, jalur setapak di antara bunga musim gugur yang masih bertahan, serta bangunan bergaya Eropa yang tampak semakin cantik di bawah daun-daun jingga. Di salah satu sudut, saya singgah ke Fragrance Museum—ruangan tenang dengan pencahayaan lembut. Di sana, aroma menjadi bahasa. Lavender, chamomile, rosemary, semuanya tersaji dalam botol kecil. Lavender membawa saya ke kamar hotel sunyi di Kyoto puluhan tahun lalu, sementara rosemary mengingatkan pada dapur kecil di Yufuin tempat kami pernah memasak makan malam seadanya. Museum aroma itu terasa seperti pintu kecil menuju kenangan.

Keluar dari museum, kami menuruni jalur pejalan kaki. Dari kejauhan terlihat rumah kaca besar yang memantulkan langit pucat. Niat awalnya ingin masuk, tetapi waktu sudah bergerak dan tenaga mulai menipis. Kami memilih melihatnya dari jauh saja—dan ternyata itu sudah cukup. Rumah kaca itu tampak seperti gambar di kartu pos; kadang, jarak justru membuat sesuatu terasa lebih indah.

Setelah puas, kami kembali naik ropeway menuju Mid Station. Suasananya lebih santai. Lavender musim dingin tampak pucat, dedaunan hijau bertahan dengan tenang, dan kereta gantung yang hilir mudik menjadi latar pemandangan yang menenangkan. Hamparan bunga putih dan merah muda di lereng mengingatkan saya pada bunga kosmos yang sering mekar di musim gugur Jepang.

Tak terasa waktu sudah lewat pukul empat sore. Matahari sebentar lagi turun. Dari Mid Station kami naik ropeway kembali ke bawah. Tiba di dekat Stasiun Shin-Kobe, langkah kaki terasa berat. Agar bisa tiba di Masjid Kobe sebelum magrib, kami memesan taksi daring.

Sopir taksi, seorang pria setengah baya, cukup banyak bicara meski bahasa Inggrisnya terbatas. Ia berbincang dalam bahasa Jepang dengan anak saya yang duduk di depan—dan untungnya anak saya cukup memahami karena sering menonton anime. Sekitar lima belas menit kemudian, taksi berhenti di tepi jalan besar, tidak jauh dari masjid. Entah mengapa ia berhenti lebih awal. Kami pun berjalan sekitar seratus meter menuju masjid.

Ketika kami mendekati Masjid Kobe, hujan turun perlahan. Mula-mula rintik-rintik, lalu sedikit lebih lebat. Di bawah payung yang terbuka terlambat, kami berjalan cepat menuju halaman masjid.