Pukul delapan lewat delapan menit, KRL dari Bekasi akhirnya merapat di peron 1 Stasiun Tanah Abang. Stasiun yang dulu serba sesak kini tampak megah, luas, dan bertingkat. Hari itu saya ikut kegiatan Clickompasiana bersama Kreatoria, tujuan kami sederhana namun menggerakkan rasa: jalan-jalan ke Rangkasbitung untuk mengunjungi Museum Multatuli.

Di lantai atas saya bertemu Mbak Mutiah dan Mas Ikhsan. “Dekat pintu masuk,” begitu pesannya lewat WhatsApp. Tak lama John Purba dan anaknya yang masih kelas tiga SD muncul. Kami lalu bergegas menuju peron 6. Di sana kami menunggu kereta ke Rangkasbitung sambil menanti Tatie, yang akhirnya tiba tepat sebelum kereta merapat. Lengkap sudah rombongan dari Tanah Abang. Sementara yang lainnya—Pak Sutiono, Zarna, Daniel, dan Hani—akan menyusul langsung ke Rangkasbitung.

Kereta tiba tepat pukul 10.30. Stasiun Rangkasbitung juga megah, walau ada sudut-sudut yang masih dibenahi. Kami hanya berhenti sebentar, sekadar mengambil napas dan foto-foto, lalu keluar stasiun menuju angkot arah alun-alun. Setelah mampir ke minimarket, perjalanan dilanjutkan ke Museum Multatuli. Di halaman museum peserta lain sudah menunggu; jelajah hari itu pun dimulai.

Ini sebenarnya bukan kunjungan pertama saya. Sekitar tiga tahun lalu saya pernah datang. Halamannya masih mirip, meski ada beberapa perubahan. Di pintu masuk terpajang poster besar bertajuk “Epilogue 2025 #2: Titik Nol Rangkasbitung.” Pameran seni rupa yang berlangsung 14–18 Desember 2025 itu melibatkan seniman dari Bali, Yogyakarta, hingga perupa lokal Banten. Momentum kolaboratif ini menjadi bagian dari perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lebak ke-197.

Tiket masuk museum hanya Rp2.000 untuk dewasa, Rp1.000 untuk anak-anak, dan Rp15.000 untuk wisatawan mancanegara (yang kebetulan hari itu tak terlihat). Setelah membeli tiket, saya melihat-lihat pendopo. Di sana terbentang spanduk besar bertuliskan “Deklarasi Lebak Chapter – Sabtu, 20 Desember 2025, Museum Multatuli.” Di sudut lain, ada stand “Pojok Geopark Bayah Dome.”

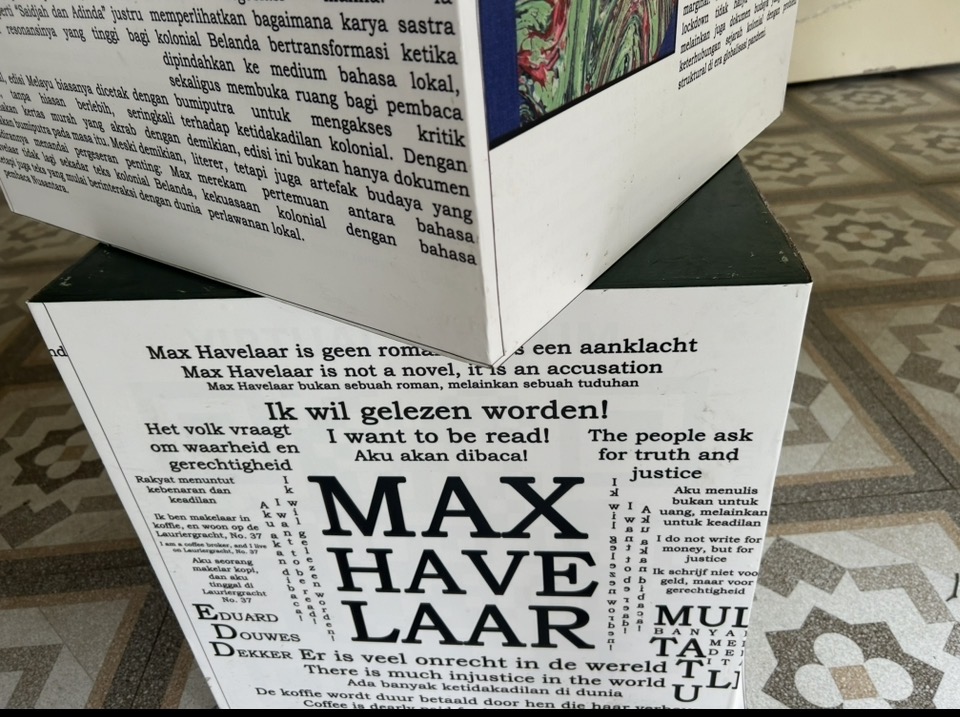

Tepat di dekat pintu masuk museum tersusun beberapa kubus informasi tentang Max Havelaar. Di salah satunya tertulis kutipan yang cukup pedas:

“Max Havelaar is geen roman, het is een aanklacht.”

“Max Havelaar is not a novel, it is an accusation.”

“Max Havelaar bukan sebuah roman, melainkan sebuah tuduhan.”

Kalimat itu menghentak pikiran saya. Sebuah tuduhan, bukan roman. Barangkali itulah mengapa karya Multatuli sejak abad ke-19 tetap relevan: ia menggugat sistem kolonial dan tanam paksa yang merendahkan martabat manusia.

Di sisi lain ada edisi Lockdown (2020–2021), eksperimen sastra yang memadukan narasi kolonial dengan metafora wabah zombie, seolah menghidupkan kembali kritik sosial lewat estetika horor. Ada pula edisi Jubilee 150 Tahun (2010), hingga terjemahan ke berbagai bahasa, dari Melayu awal abad ke-20 hingga versi Afrika Selatan tahun 2025. Menarik membaca bagaimana kisah Saijah dan Adinda berkelana menembus batas negara dan zaman, muncul dalam puluhan bahasa, seakan-akan penderitaan akibat ketidakadilan selalu menemukan pembacanya.

Di dua display berikutnya dipaparkan riwayat Multatuli: kedatangannya ke Batavia tahun 1839 sebagai juru tulis, berpindah-pindah tugas di Sumatra Barat, Purwakarta, Bagelen, Manado, hingga Ambon. Pada 1856 ia menjadi Asisten Residen Lebak, Banten—a man of integrity—dengan sikap keras dan tegas memegang prinsip, yang justru menimbulkan konflik dengan para pejabat atasannya. Dari pengalaman itulah ia menuangkan protesnya dalam Max Havelaar (1860).

Display lainnya menjelaskan akhir hidup Dekker di Jerman. Setelah berpisah dari Tine, ia menikah dengan Mimi, yang setia mengurus keuangan dan manuskripnya. Ironisnya, meski terkenal, Dekker hidup dalam kesulitan finansial hingga akhir hayatnya pada 19 Februari 1887.

Saya melangkah ke ruang pertama museum. Di atas dinding menyala tulisan merah: “Tugas Manusia Adalah Menjadi Manusia.” Kalimat sederhana tapi sarat gugatan moral; inti humanisme Multatuli. Di bawah tulisan itu terpampang ilustrasi poligon membentuk wajah Multatuli. Di sisi kanan ada alat tenun tradisional, seakan mengingatkan perjuangan rakyat Banten sebelum kebijakan kolonial memaksa mereka tunduk pada sistem ekonomi para pemilik modal.

Di sudut lain ada maket bangunan. Ternyata museum ini menempati bekas kantor Kawedanan Lebak yang dibangun sekitar 1923. Maket tersebut menggambarkan struktur bangunan kolonial di Rangkasbitung dan tata ruang masa lalu.

Di ruangan berikutnya tampak peta Kepulauan Maluku. Kapal-kapal Belanda dengan bendera merah-putih-biru tergambar menembus lautan. Maluku, “The Spice Islands”, menjadi rebutan bangsa Eropa. Rempah-rempah kala itu lebih berharga daripada emas. Ada display rempah dalam kotak kaca: pala, lada, cengkeh, kayu manis—jejak awal kolonialisme yang memicu sejarah panjang eksploitatif atas Nusantara.

Di ruang lainnya terpajang kutipan tokoh-tokoh tentang Multatuli. Kutipan Kartini langsung menarik perhatian:

“Max Havelaar aku punya karena aku sangat, sangat suka pada Multatuli.”

Kalimat yang ia tulis dalam surat-suratnya menunjukkan besarnya pengaruh Multatuli terhadap kesadaran Kartini tentang ketidakadilan kolonial.

Di ruangan lain terpampang sajak W.S. Rendra “Orang-Orang Rangkasbitung.” Sajak panjang ini bacaan wajib untuk memahami paradoks kolonialisme: ketidakadilan yang dikemas rapi, keputusan-keputusan tidak adil diambil dengan sikap yang anggun. Ironi paling pahit adalah gambaran orang-orang Belanda yang berdoa, makan bersama, berpakaian rapi, sembari menikmati keuntungan dari perdagangan kopi hasil tanam paksa.

Rendra memang dikenal tajam mengkritik kekuasaan. Puisinya terasa relevan, bukan hanya pada masa kolonial atau Orde Baru, tetapi juga hari ini—ketika ketidakadilan sering berjalan dengan wajah sopan dan kata-kata baik.

Di pojok lain dipajang berbagai buku terjemahan Max Havelaar. Saya membaca beberapa halaman. Saya ingat punya koleksi terjemahan H.B. Jassin dan versi lain yang diterjemahkan dari bahasa Inggris. Di halaman muka terdapat kutipan Pramoedya Ananta Toer, diambil dari New York Times (1999):

“Kisah yang membunuh kolonialisme.”

Kalimat itu menguatkan kesan bahwa Max Havelaar bukan sekadar karya sastra; ia menjadi simbol perjuangan moral semesta.

Perjalanan di museum ditutup dengan melihat patung Multatuli, Saijah, dan Adinda di halaman. Patung itu menyisakan kesunyian reflektif, seakan puing-puing kolonialisme masih membekas. Kami pun menutup jelajah sambil menunggu senja meredup perlahan di Rangkasbitung.

Di perjalanan pulang saya teringat lagi pada kalimat di kubus museum: Max Havelaar adalah sebuah tuduhan. Mungkin hari ini tuduhan baru lahir—bukan pada kolonialisme, tapi kepada diri sendiri. Apakah kita sudah menjadi manusia, sebagaimana tugas manusia menurut Multatuli? Atau justru kita ikut dalam alur sejarah panjang yang seolah-olah sudah selesai, padahal masih menyimpan banyak luka?